【学年別】読書感想文におすすめの本10選!小学生向け

「小学校低学年の子供にどんな本を読ませればいいのか?」 「中学年の子供が興味を持って、感想文に挑戦できるような本は?」

「小学校低学年の子供にどんな本を読ませればいいのか?」 「中学年の子供が興味を持って、感想文に挑戦できるような本は?」

そんな悩みを持つ親御さんや先生方。 本は子供たちに多くの知識や想像力を与えてくれます。 しかし、適切な本を選ばなければ、せっかくの読書経験が無意味になってしまうこともあるでしょう。

どんな本が魅力的で、子供たちが楽しみながら感想文を書けるのでしょうか? この記事では、小学生の低学年から高学年まで、それぞれの年齢に合ったおすすめの本や選び方のポイントをご紹介します。 読み進めることで、読書感想文へのアプローチも理解でき、子供たちが読書をもっと楽しめるようになるでしょう。

低学年向けのおすすめ本

小学生の低学年が書く読書感想文には、楽しく読みやすい本がおすすめです。 特に、絵本や心温まるストーリーの本は子供たちの興味を引きつける力があります。

そうした本を選ぶことで、子供たちが物語に没頭しやすくなり、感情が自然と溢れ出します。

感想文を書く際のポイントは、楽しく読んだ本の中で印象に残ったシーンや感じたことを素直に書くこと。 子供の言葉で、どんどん感じたことを書き出すのが大切です。

では、低学年の小学生にぴったりのおすすめ本を見ていきましょう。

絵本から始める読書感想文

小学生低学年にとって、読書感想文のスタートは絵本からが最適です。 絵本を通じて文字を読む楽しさや、物語を感じ取る喜びを学ぶことができます。

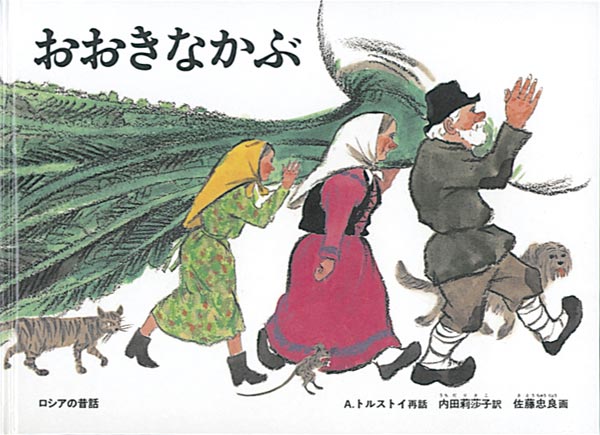

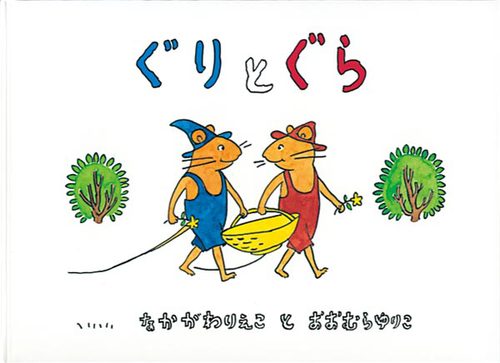

「おおきなかぶ」や「ぐりとぐら」などの絵本は、物語の展開が分かりやすく、絵も楽しめるため、感想を書く際に迷いにくいです。 色とりどりのイラストが子供たちの興味を刺激し、ストーリーを自分の言葉で表現するきっかけを作ります。

「おおきなかぶ」

あらすじ

あるところに、おじいさんがいました。おじいさんは畑でかぶを育てていましたが、そのうちの一つが、とてつもなく大きく成長しました。収穫の時期になり、おじいさんは大きくなったかぶを抜こうとしますが、一人ではどうしても抜けません。

そこで、おじいさんはおばあさんを呼び、一緒にかぶを抜こうとしますが、それでも抜けません。二人は孫を呼び、さらに犬、猫と、次々に仲間を増やしてかぶを抜こうとしますが、それでもかぶは抜けません。

最後に、猫がねずみを連れてきて、みんなで力を合わせてかぶを引っ張ると、ついに大きなかぶが抜けました。

この物語のポイント

- 協力することの大切さ:

- この物語は、一人ではできないことも、みんなで力を合わせればできるということを教えてくれます。

- 繰り返しの面白さ:

- 「うんとこしょ、どっこいしょ」という掛け声や、登場人物が次々に増えていく様子が繰り返されることで、物語のリズム感が生まれ、子どもたちを引きつけます。

- 小さなものの力:

- 大きなかぶを抜くのに、最後に活躍するのは小さなねずみです。このことから、どんなに小さなものでも、力を合わせれば大きな力を発揮できるということがわかります。

「おおきなかぶ」は、子どもたちに大切なメッセージを伝えてくれる、世代を超えて愛される物語です。

「ぐりとぐら」

あらすじ

主人公は、双子の野ねずみの「ぐり」と「ぐら」です。青い帽子と服を着ているのがぐり、赤い帽子と服を着ているのがぐらです。二人は、料理をすることと食べることが大好きです。

ある日、二人は森で大きな卵を見つけます。あまりの大きさに、家まで運ぶことができません。そこで二人は、その場で卵を使って料理をすることにします。

ぐりとぐらは、大きな卵を使ってカステラを作ることにしました。フライパンや材料を運び、協力してカステラを焼き始めます。カステラが焼きあがるいい匂いが森中に広がると、動物たちが集まってきます。

集まった動物たちと一緒に、ぐりとぐらは焼きあがったカステラを分け合って食べ、楽しい時間を過ごします。

この物語のポイント

- 料理と食事の楽しさ:

- ぐりとぐらが楽しそうに料理をし、美味しそうにカステラを食べる様子が、読んでいる人に幸せな気持ちを与えてくれます。

- 協力することの大切さ:

- 大きなカステラを作るために、ぐりとぐらが協力し合う姿が描かれています。

- 分かち合う喜び:

- 出来上がったカステラをみんなで分け合って食べることで、分かち合う喜びが表現されています。

「ぐりとぐら」は、子どもたちに夢と温かさを与えてくれる、世代を超えて愛される絵本です。

また、「しろくまちゃんのほっとけーき」のような日常を描いた絵本は、親近感を持ちやすいので、子供たちはより身近に感じることができます。 日常の延長にある物語なので、感情移入も自然にでき、感想文にも豊かな表現が期待できます。

「しろくまちゃんのほっとけーき」

あらすじ

しろくまちゃんがお母さんと一緒にホットケーキを作ります。

- 材料の準備:

- しろくまちゃんは、卵を割ったり、牛乳を入れたりして、ホットケーキの材料を準備します。

- ホットケーキを焼く:

- お母さんがフライパンに生地を流し込み、しろくまちゃんはホットケーキが焼ける様子をじっと見つめます。

- 「ぽたあん」「ぴちぴちぴち」「ぷつぷつ」「ふくふく」など、ホットケーキが焼ける様子が、リズミカルな言葉と絵で表現されます。

- 完成:

- 美味しそうなホットケーキが焼き上がり、しろくまちゃんは大喜びです。

- みんなで食べる:

- しろくまちゃんは、お友達のこぐまちゃんを呼んで、一緒にホットケーキを「おいしいね」と言いながら、仲良く食べます。

この絵本のポイント

- ホットケーキが焼ける様子が、美味しそうな絵とリズミカルな言葉で表現されており、子どもたちの五感を刺激します。

- しろくまちゃんがホットケーキを作る過程が、丁寧に描かれており、子どもたちは一緒にホットケーキを作っているような気分を味わえます。

- 友達と仲良く分け合って食べる様子が描かれており、分かち合う喜びを子どもたちに伝えます。

「しろくまちゃんのほっとけーき」は、親子で一緒に楽しめる、温かい気持ちになれる絵本です。

絵本を使って読書感想文を書くことで、低学年の子供たちでも楽しく取り組めるでしょう。

心温まるストーリーで感想文を書こう

絵本以上にステップアップしたいのなら、心温まるストーリーの本を選ぶのも一つの方法です。 これらの本は、子供たちの心に強く訴える力を持ち、その感動が感想文へのモチベーションを高めます。

例えば、「100万回生きたねこ」は、時間を超えた愛と再生の物語を通じて、深い感動を与えます。 このような作品は、低学年の小学生でもその核心を感じ取りやすく、心の中に色濃く印象を残します。

また、「おじいちゃんわすれないよ」のような本は、家族や友達とのあたたかい交流を描いており、共感しやすいです。 これにより、子供たちは自分の家族や友達との関係について考えを深め、ユニークな視点の感想文を書くことができます。

「100万回生きたねこ」

「100万回生きたねこ」は、佐野洋子さん作・絵の、世代を超えて読み継がれている絵本です。あらすじは以下のとおりです。

あらすじ

100万回も死んで、100万回も生きた、誇り高いトラねこがいました。彼は何度も生まれ変わり、いろいろな飼い主と出会いますが、誰のことも愛さず、自分のことだけが好きでした。

あるとき、彼は誰のねこでもない、のらねこになりました。初めて自由になった彼は、自分のことを好きになり、毎日を楽しく過ごします。

そんなとき、美しい白いねこと出会い、二匹は仲良くなります。やがて二匹は夫婦になり、かわいい子ねこたちも生まれます。トラねこは、初めて自分以外のものを愛することを知り、幸せな日々を送ります。

しかし、白いねこが年老いて死んでしまいます。トラねこは初めて悲しみを知り、泣き続けます。やがてトラねこも静かに息を引き取り、二度と生き返ることはありませんでした。

この絵本のポイント

- 「愛」と「死」:

- この絵本は、「愛」や「死」といった、子どもには難しいテーマを扱っていますが、トラねこの生き方を通して、それらの意味を深く考えさせられます。

- 「生き方」:

- 自分のことだけを愛していたトラねこが、他のものを愛することを知り、本当の幸せを見つけるまでの物語は、読者に「生き方」について問いかけます。

- シンプルな絵と力強い言葉:

- 佐野洋子さんのシンプルながらも力強い絵と、心に響く言葉が、物語のメッセージをより深く伝えます。

「100万回生きたねこ」は、子どもだけでなく、大人も考えさせられる、奥深い絵本です。

「おじいちゃんわすれないよ」

あらすじ

- おじいちゃんは、ヨーストとの約束を忘れないように、いつもハンカチに結び目を作っていました。

- ある日、おじいちゃんは亡くなってしまいます。ヨーストはおじいちゃんの死を悲しみ、おじいちゃんとの思い出を振り返ります。

- ヨーストは、おじいちゃんがいつもハンカチに結び目を作っていたことを思い出し、自分も同じように結び目を作ります。それは、おじいちゃんを忘れないためのヨーストなりの方法でした。

- おじいちゃんの葬儀の日、ヨーストはおじいちゃんの椅子に座り、二人だけの思い出を回想します。そこには、おじいちゃんとの温かい記憶と、ヨーストの悲しみ、そしておじいちゃんを忘れないという強い気持ちが込められていました。

絵本のポイント

- この絵本は、死別という悲しい出来事を通して、大切な人との思い出を心に刻み、前を向いて生きていくことの大切さを教えてくれます。

- ヨーストがおじいちゃんを思う気持ち、そして死を受け入れようとする姿が、繊細な文章と温かい絵で丁寧に描かれています。

- ハンカチの結び目は、おじいちゃんとヨーストの絆、そして思い出を象徴する重要なモチーフとして描かれています。

- 子どもにとって死は、とても理解しがたいものですが、この本は子供に寄り添い死について考えるきっかけを与えてくれます。

心温まる物語を読むことで、子供たちの想像力だけでなく、感情も豊かに成長するのです。そして、それが感想文として現れるのです。

中学年向けのおすすめ本

小学生の中学年向けには、読書感想文にぴったりな本がたくさんあります。特に、冒険物語や友情をテーマにした本はおすすめです。

これらの本を読むことで、子どもたちの想像力や感受性を豊かに育むことができるでしょう。また、感想文を書く際の参考にもなります。

中学年の子どもたちが楽しみながら読書感想文に取り組める、本のラインナップをご紹介します。ぜひ参考にしてください!

冒険物語で想像力を育む

冒険物語は、読者の想像力を引き出す力を持っています。中学年の小学生にとって、冒険の世界は興奮と感動の連続。心を動かされること間違いありません。

例えば、C.S.ルイスの『ナルニア国物語』シリーズは、異世界への冒険がテーマ。兄弟で協力しながら、さまざまな困難を乗り越える姿に引き込まれます。物語の展開に興奮し、感想文では登場人物の成長に目を向けることができるでしょう。

また、アストリッド・リンドグレーンの『ミオよ、わたしのミオ』もおすすめです。異世界での冒険を通じて主人公が成長する姿が描かれており、共感できるポイントが多くあります。

このように、冒険物語は子どもたちの想像力を育む最高の素材です。感想文を書くことで、その想像力を文章に表現することができます。

![ライオンと魔女 [書籍]](https://www.ehonnavi.net/img/cover/500/500_19742.jpg)

「ナルニア国物語」

C.S.ルイスによる「ナルニア国物語」は、7つの作品からなる児童文学シリーズで、魔法の国ナルニアを舞台に、子供たちの冒険と成長、そして善と悪の戦いを描いています。

各作品のあらすじ

- ライオンと魔女:

- ペベンシー家の4人の兄弟は、ナルニア国への入り口を見つけ、白い魔女とアスランとの戦いに参加します。

- カスピアン王子のつのぶえ:

- 兄弟たちは再びナルニア国へ呼ばれ、正当な王位継承者であるカスピアン王子を助け、悪政を敷く王を倒します。

- 朝びらき丸 東の海へ:

- エドマンド、ルーシー、いとこのユースチスは、ナルニア国の東の海を航海し、様々な島々を冒険します。

- 銀のいす:

- ユースチスとジルは、行方不明のカスピアン王子の息子を捜しに、ナルニア国の北の地へと旅立ちます。

- 馬と少年:

- ナルニア国の隣国に住む少年シャスタは、自由を求めてナルニア国へと逃れます。

- 魔術師のおい:

- ナルニア国の創造の物語が描かれます。

- さいごの戦い:

- ナルニア国は、最後の戦いを迎え、終末と新たな世界の始まりが描かれます。

-

物語のポイント

- キリスト教的な要素が数多く含まれており、善と悪の戦いや、信仰、救いといったテーマが深く描かれています。

- 子供たちの成長物語であると同時に、ナルニア国という魅力的なファンタジー世界での冒険が楽しめます。

- 友情、勇気、自己犠牲といった普遍的なテーマが、子供から大人まで幅広い読者の心を捉えます。

「ミオよ、わたしのミオ」

アストリッド・リンドグレーンの『ミオよ、わたしのミオ』は、孤独な少年が異世界で冒険を通して成長する物語です。以下にあらすじとポイントをまとめました。

あらすじ

- 主人公のボッセは、冷たい養父母のもとで孤独な日々を送る少年。

- ある夜、ボッセは不思議な力に導かれ、「はるかな国」と呼ばれる異世界にたどり着く。

- そこでボッセは、予言に従い悪と戦う王子「ミオ」として迎えられる。

- 親友のユムユムや愛馬のミラミスと共に、ミオは邪悪な騎士カトーを倒すための冒険に出る。

- 数々の困難を乗り越え、ミオはカトーとの最終決戦に挑み、勝利を収める。

- 戦いを終え、ミオは「はるかな国」に平和を取り戻し、真の勇気と愛を知る。

物語のポイント

- 孤独と希望:

- 主人公の孤独な心情と、そこから希望を見出す姿が描かれています。

- 異世界での冒険:

- 魅力的な異世界を舞台に、少年が成長していく冒険物語です。

- 善と悪の戦い:

- 邪悪な存在との戦いを通して、勇気や友情の大切さを伝えています。

- 心の成長:

- 主人公が冒険を通して、内面的に成長していく姿が描かれています。

この物語は、孤独な少年が勇気と愛によって成長していく姿を通して、読者に希望と感動を与えてくれます。

友情テーマの本で感想文にチャレンジ

友情をテーマにした本は、感受性が豊かになる中学年の子どもたちにぴったりです。友情の大切さや、自身と重ね合わせることで感じることがたくさんあるでしょう。

例えば、カズオ・イシグロの『わたしたちの長い夢』は、友情をテーマにした感動的な物語。主人公たちの深い絆や、お互いに支え合う姿に、子どもたちは心を動かされるはずです。

また、ジェリー・スピネッリの『スタージャムール』も中学年におすすめです。周囲と違う個性を持つ友達を受け入れる過程が描かれており、多様な友情の形を学び取ることができます。感想文にも深みが増すでしょう。

友情をテーマにした本は、読書を通じて自分の考えを深める絶好の機会を提供します。感想文を通じてその思いを整理し、表現することは非常に価値があります。

高学年向けのおすすめ本

小学生の高学年になると、読書感想文を書く力もついてきます。そのため、少し難しい作品や社会問題を考えさせられる作品に挑戦するのが良いでしょう。

多様なテーマに触れることで、読書感想文の内容がより深みを増し、読む側の興味を引く文章になるからです。

今回は、学年別で高学年向けにおすすめの本をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

少し背伸びした難しめの作品に挑戦

小学生の高学年になると、挑戦心が芽生えてきます。そんな時こそ、少し背伸びした難しめの作品に挑戦するチャンスです。

難しい作品は読解力や語彙力を育てる素晴らしい教材になります。例えば、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』はおすすめです。 この本は、幻想的な世界を舞台に友情や人生の意味について深く考えさせる作品です。

主人公の体験を通して、読むたびに新たな気づきを得ることができます。「この部分はどういうことを伝えようとしているのかな?」と疑問を感じながら読むことで、感想文にもオリジナルな視点を反映させることが可能です。

難しめの作品に挑戦すると、新たな世界が広がり、読書感想文の幅が広がります。

![銀河鉄道の夜(新編) [書籍]](https://m.media-amazon.com/images/I/71lTMoZ4PaL.jpg)

「銀河鉄道の夜」

宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』は、孤独な少年ジョバンニが、親友カムパネルラと共に銀河鉄道に乗って旅をする物語です。

あらすじ

- ジョバンニは、病気の母親と二人暮らしの貧しい少年。学校では、父親が出稼ぎに行っていることや、貧しいことで、クラスメイトからからかわれ、孤独な日々を送っています。

- ある星祭りの夜、ジョバンニは一人で丘の上に寝転び、空を眺めていました。すると突然、目の前に銀河鉄道が現れます。

- ジョバンニが銀河鉄道に乗り込むと、そこには親友のカムパネルラがいました。二人は銀河鉄道に乗って、さまざまな星々を巡る旅に出ます。

- 旅の途中、二人はさまざまな乗客と出会い、それぞれの人生や願いに触れます。そして、生と死、幸福について考えます。

- 旅の終盤、二人は「本当の幸福」とは何かを考え始めます。カムパネルラは、自らの命を犠牲にして他人を救うことこそが、本当の幸福だと示唆します。

- やがて二人は、旅の終着駅である「南十字星」に到着します。そこでジョバンニは、カムパネルラとの別れを経験します。

- 現実世界に戻ったジョバンニは、カムパネルラが川で溺れた友達を助けようとして亡くなったことを知ります。

- ジョバンニは、カムパネルラとの旅を通して、「本当の幸福」とは何かを悟り、強く生きようと決意します。

物語のポイント

- この物語は、孤独な少年が、死や生、そして宇宙の神秘に触れることで、成長していく姿を描いています。

- 銀河鉄道の旅は、ジョバンニの心の旅であり、彼が「本当の幸福」を見つけるための旅でもあります。

- 宮沢賢治の独特な言葉遣いや、幻想的な風景描写も、この物語の魅力を引き立てています。

- 物語の解釈は読者に委ねられている部分も大きく、読む人によって様々な感想を持つことでしょう。

『銀河鉄道の夜』は、宮沢賢治の代表作の一つであり、多くの人々に愛され続けている作品です。

社会問題を考えさせられる作品

読書感想文を書く上で重要なことの一つに、深く考えさせられるテーマに出会うことが挙げられます。そのため、高学年向けには社会問題を考えさせられる作品がおすすめです。

一例として、アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの『星の王子さま』があります。 大人社会の問題点や、友情、愛情などを繊細に描いており、読むたびに違った見方を得られる作品です。

主人公の王子さまが宇宙を旅する過程で出会う様々な大人たちの姿を通して、「何が本当の幸せなのか?」と考えさせられます。 読みながら、自分の考えを整理し、しっかりした感想文を書くことができるようになるのです。

社会問題を考えさせられる作品を選ぶことで、豊かな思考力を育むとともに、読書感想文でも説得力のある意見を展開できます。

「星の王子さま」

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの『星の王子さま』は、砂漠に不時着した飛行士である「ぼく」が、不思議な少年「王子さま」と出会い、交流する物語です。

あらすじ

- 「ぼく」は、飛行機の故障でサハラ砂漠に不時着し、そこで不思議な少年「王子さま」に出会います。

- 王子さまは、小さな自分の星からやってきたと語り、そこで一本のバラと暮らしていたこと、そして星々を巡る旅に出たことを話します。

- 王子さまは、旅の途中で様々な星を訪れ、そこで出会った大人たちの奇妙な行動や考え方に触れます。

- 地球にやってきた王子さまは、キツネと出会い、友情や愛について学びます。

- 王子さまは、「いちばんたいせつなことは、目に見えない」ということをキツネから教わります。

- 「ぼく」と王子さまは、砂漠で共に過ごすうちに、互いに心を通わせます。

- やがて王子さまは、自分の星に帰る時が来たことを告げ、別れを告げます。

- 「ぼく」は、王子さまとの出会いを通して、本当に大切なものとは何かを学び、成長します。

物語のポイント

- 大人への問いかけ:

- この物語は、大人たちが忘れがちな純粋な心や、本当に大切なものとは何かを問いかけます。

- 友情と愛:

- 王子さまとキツネ、そして「ぼく」との交流を通して、友情や愛の尊さを描いています。

- 人生の教訓:

- 「いちばんたいせつなことは、目に見えない」というメッセージは、読者に深い感銘を与えます。

- 象徴的な表現:

- バラやキツネなど、様々なものが象徴的に描かれており、読者の想像力をかき立てます。

『星の王子さま』は、子供から大人まで、幅広い世代に愛され続けている不朽の名作です。

本を選ぶ際のポイント

小学生向けの読書感想文を書くためには、まず【学年別】のおすすめの本を選ぶことが重要です。 読書感想文においては、読んで楽しい本を選ぶことが大切。

さらに、感想文を書くためにはチェックポイントも確認する必要があります。選ぶ本はただ面白いだけでなく、子どもたちが感情移入しやすい作品がよいでしょう。

また、ストーリーがわかりやすく、文章が簡潔な本を選ぶことで、スムーズに読書感想文を書くことができます。 本を選ぶ際のポイントを詳しく見ていきましょう。

読んで楽しい本を選ぶ

読んで楽しい本を選ぶことは、【学年別】のおすすめの本を選ぶ際の第一条件です。 なぜなら、楽しい内容の本であれば、自然と本に対する興味が湧き、感想文を書く意欲も高まるからです。

例えば、ファンタジーの世界に浸れる作品や、動物が登場する物語は、小学生に人気があります。『どんぐり村の冒険』や『わんぱくベンの大冒険』など、冒険心をくすぐる本は読後に話題も豊富。 「この本、すごく楽しい!」と子どもたちの気持ちを高揚させることができます。

そのため、読んで楽しいと思える本を選ぶことが、読書感想文の成功につながります。

感想文を書くためのチェックポイント

読書感想文を書くためのチェックポイントを押さえることは、効果的な感想文を書き上げるために必要不可欠です。

理由として、チェックポイントを知っていると、どのように感想を組み立てれば良いのかがはっきりと分かるからです。 具体的には、物語の登場人物やその性格、どのシーンが印象的だったかをメモしておくと便利です。 「何を感じたの?」という質問に対し、自分の思いを整理し、明確に答えられるようになります。

また、本のテーマや作者のメッセージを考えることで、感想文に深みを与えることができます。 感想文を書く際にはこれらのチェックポイントをしっかりと確認しておくことが大切です。

読書感想文を書くコツ

読書感想文を書くにあたっては、特定のコツを押さえておくことが大切です。小学生が取り組む場合、楽しくスムーズに書き進めるにはどうすればいいのでしょうか。

学年別のおすすめ本をもとに、読みやすい構成と自分の感想をしっかり表現する方法をご紹介します。 コツを知れば、より自信を持って取り組めることでしょう。

書き始める前の準備

読書感想文に取りかかる前に、必ず準備を整えることが重要です。無計画に始めてしまうと、書いている途中で行き詰まる可能性があります。

まずは、おすすめの本を選び、自分が本当に興味を持っている題材を見つけることが大切です。「この本、どんな話なんだろう?」と思えるタイトルを選ぶことで、読書自体が楽しくなります。 次に、読書ノートを用意して気になった部分や疑問点をメモしていくと良いでしょう。メモが書き終わった後に役立ちます。

このように、読書に関する事前準備を充実させることで、感想文を書く土台をしっかりと築くことができます。

構成を考えてから書き始める

読書感想文は、書く前に構成をよく考えておくことが肝心です。段取りができていないと文章が散漫になりがち。

一般的な読書感想文の構成としては、まず「本の内容を簡単に紹介」、続いて「印象に残った場面の具体的な説明」、そして「自分の感想や考え」を書くと、読みやすい文章に仕上がります。 たとえば、「主人公の行動にびっくりしたんだ。その上で、自分だったらどう感じるか」という視点で書いてみるのも一案。

必要な要素を予め整理することで、書き記す際の方向性を見つけられます。これにより、きちんとした一貫性のある感想文が完成します。

自分の感想をしっかり書く

読書感想文はあくまでも、あなた自身の感想を伝える役割を持っています。したがって、自分の経験や感情をそのままに書き出すことが重要です。

たとえば、登場人物に共感できた理由や、自分だったらどのように感じたかを具体的に記すと、感動が伝わります。 あるいは、「このキャラクターのこんなところが嫌いだった」という風に、自分の率直な意見も大事にすることが肝心です。自分の感じたままを自由に表現する勇気が読み手を引き込みます。

以上の通り、自分の言葉でしっかりと意見を書き連ねることが、優れた読書感想文を作成するためのポイントとなります。

おすすめの本を選ぶ理由

学年別に読書感想文におすすめの本を選ぶことは、小学生の読書体験を豊かにするために重要です。 では、なぜ特定の本を選ぶことが大切なのでしょうか。それは、子供たちの興味と理解力に合った本を読むことで、読書が楽しくなり、自然と文章表現力が向上するからです。

例えば、低学年の子供には、簡単な言葉を使いながらも想像力をかきたてる絵本や物語がおすすめです。ここでは「ぐりとぐら」シリーズや「エルマーのぼうけん」などが該当します。これらの本は、簡単な文章とカラフルなイラストで構成されており、物語に親しみやすくなっています。「もっと読んでみたい!」という気持ちを引き出すことができます。

一方で、中学年や高学年になると、少しずつ長い文や難しいテーマに挑戦できるようになります。この年代には、友情や冒険をテーマにした「冒険者たち ガンバと15ひきの仲間」や「はてしない物語」がおすすめです。これらの本は、物語の複雑さが増し、登場人物の感情を想像する力を養うのに適しています。「このキャラクターの気持ち、私ならどうする?」と読み手に考えさせるきっかけを与えます。

こうした本を選ぶ理由は、学年に応じて適切な本を読むことで、感想文を書く際のアイデアがより具体的になり、読書が楽しみになるからです。読書感想文は夏休みの宿題の定番ですが、「これは面白かった!」と思える本との出会いがあれば、きっとスムーズに取り組めるでしょう。

学年別にふさわしい読書感想文のおすすめ本を選ぶことは、子供たちにとって大きな助けになります。興味と理解度にぴったり合った本を選ぶことで、読書体験がより充実し、感想文を書く際にその楽しさを反映させることができるのです。

まとめ:低学年から高学年までのおすすめ本で読書感想文を楽しもう!

低学年向けには絵本を中心に選び、読書の楽しさを知ることが大切です。 中学年になると冒険物語や友情テーマの本を通じて想像力や表現力を育んでもらいたいです。これにより、感想文もより深みのあるものになるでしょう。

高学年では、少し挑戦的な作品や社会問題を考えさせられる本に取り組むことで視野を広げることができます。 本を選ぶ時には内容が楽しく、自分に合ったテーマのものを選ぶことも重要です。感想文を書くためには構成を考え、自分の感想を正直に表現することが成功の鍵です。

読書感想文を書くコツは、書き始める前の準備を怠らないこと、構成を先に考えること、そして自分の感想をしっかりと書くことです。 それぞれの学年に合ったおすすめの本を選んで、読書感想文を楽しく有意義に取り組んでください。